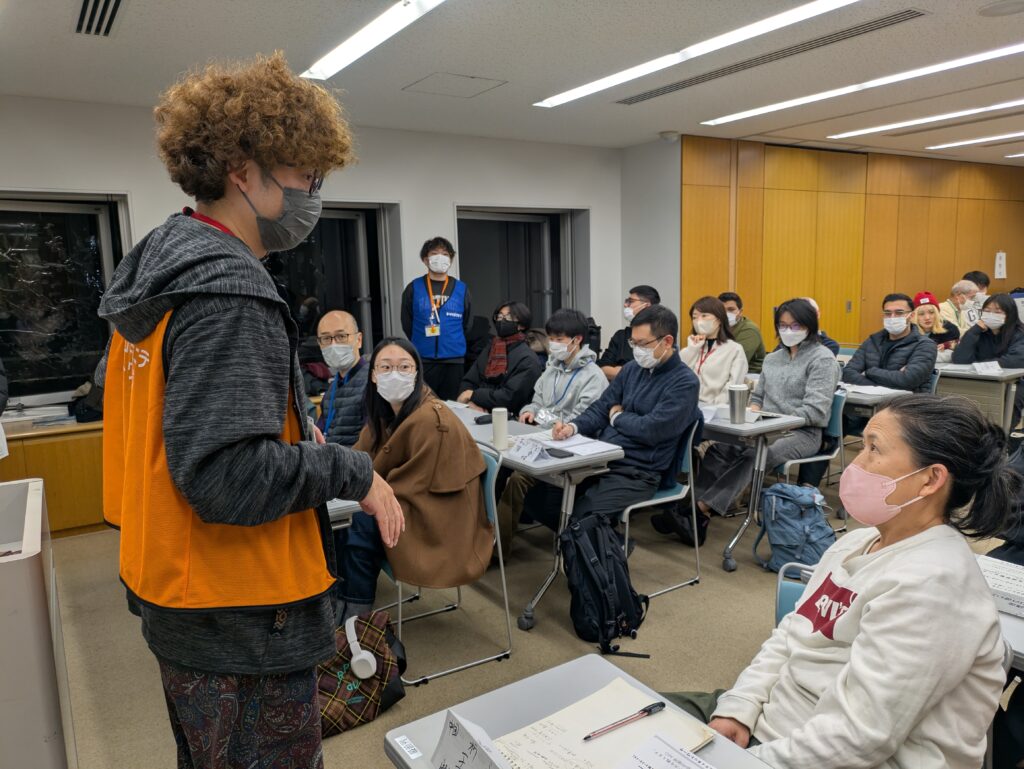

多文化共生防災講座〜AEDの使い方〜編を開催しました。今回の参加者は中国、インド、マレーシア等、様々な国の留学生。震度5以上の地震を体験したことがあるか全員に質問したところ、1人も経験がないとのこと。備えについても「わからない」の返答が多かったことから今後の私たちの課題も見えてきました。

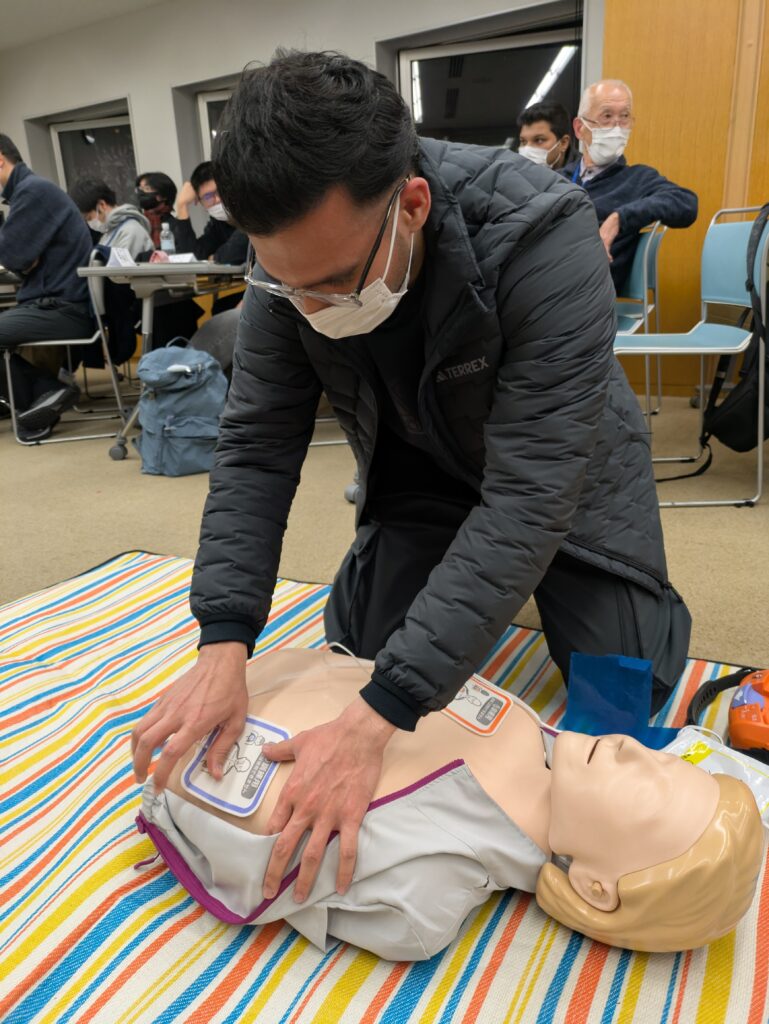

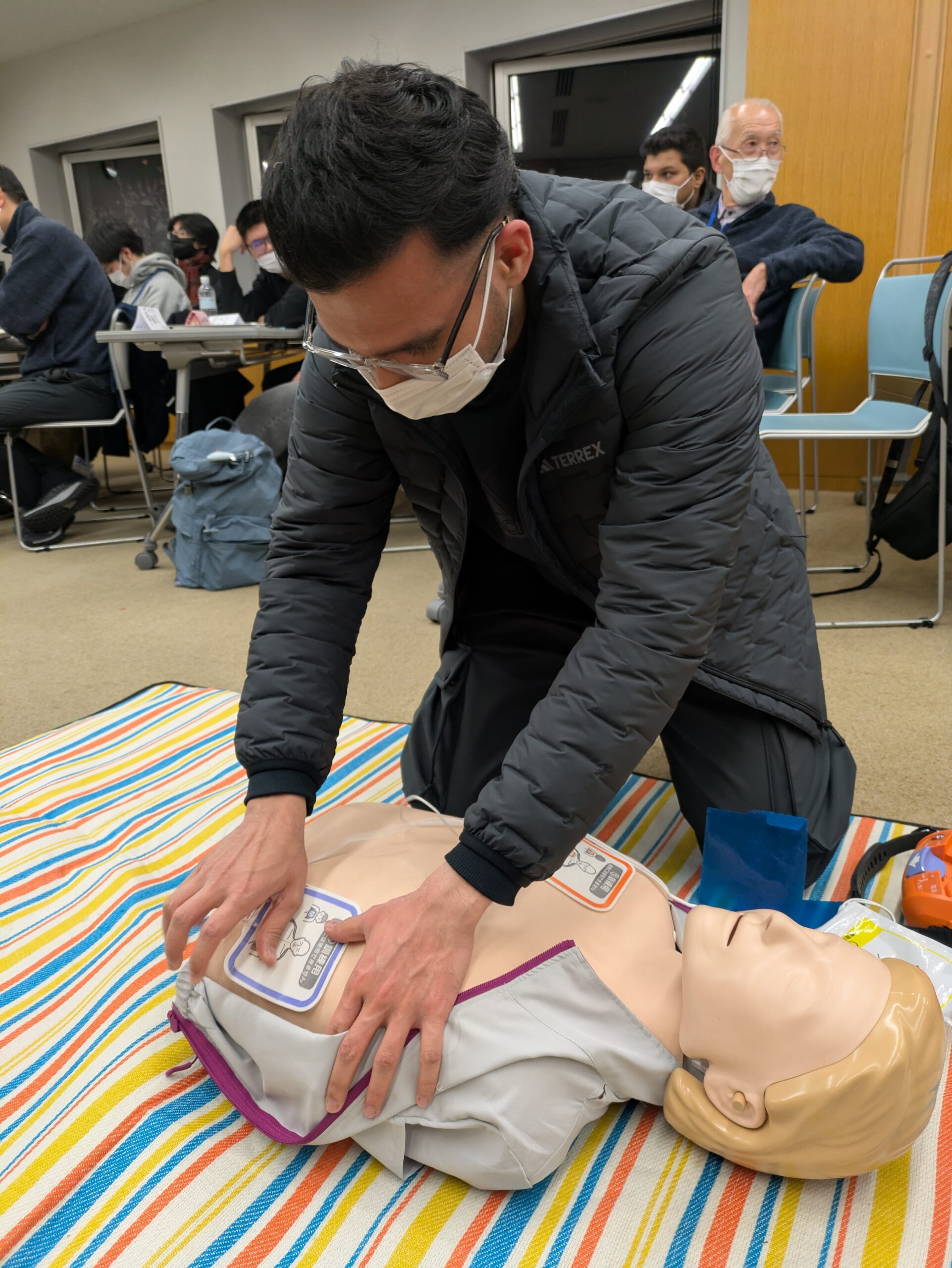

さて、本題のAEDの使い方について。AEDは見たことがあるけれどどのように使うかは分からない、参加者全員が初体験です。

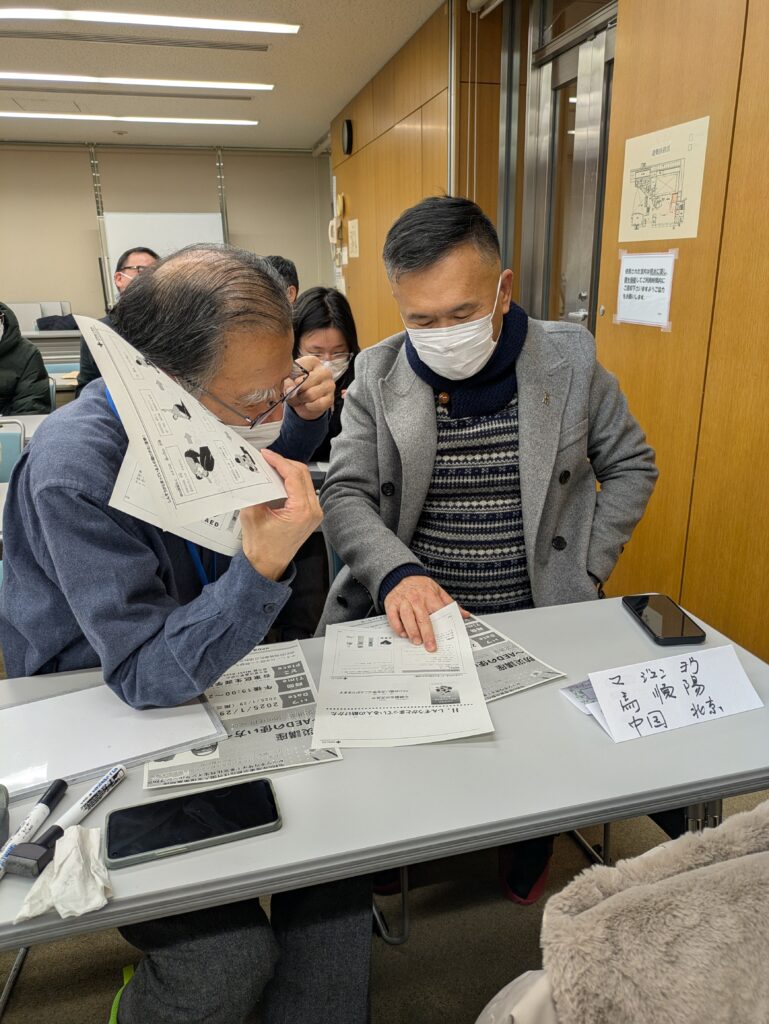

「胸骨圧迫」聞き取りにくく難しい日本語を、実際に模型を使いながらやさしい日本語で解説しました。AEDの使い方では「まずは助けを呼びますよね?誰か助けてくださーい、来てくださーい」とジェスチャーを交えたり、仲間と確認しながら体験する姿が印象的でした。AEDの図柄の通りにパッチを貼り、音声指示に従う。音声は日本語で「ただちに」や「心電図を解析しています」などすぐには聞き取れない、理解しがたい日本語が。学生たちはもっと日本語を勉強しないとと意欲的でしたが、機器をすぐに多言語に切り替える機能などもあればより良いのだろうと感じました。国籍、年齢、性別、障害の有無に関わらず、誰ひとり取り残さないインクルーシブな防災を実現したいですね。

コメント